秦岭山里的石砭峪你知多少

秦岭山里的石砭峪你知多少

秦岭山里的石砭峪你知多少

关庙村

关庙村又称关帝庙村,地处石砭峪内,东毗太乙宫街道正岔村,西邻子午街道天子峪村,北接五台街道西尧村,东南与四岔村相连,西南与大瓢村接壤。关庙村的名字源于位于青沟、熊沟两沟沟口的关帝庙。清《咸宁县志·南山诸谷图》有“石鳖谷内老龙桥北有关帝庙村”的记载。《咸宁·长安两县续志》在关帝庙下注:“观爷庙为观音庙”,据村里老人讲,村中原有关帝庙一座,坐东向西,三间大殿,两旁有廊坊,正殿做刘关张三尊塑像,廊坊塑其他塑像,关帝庙供奉的是关圣帝关羽关云长,与此记不同。此庙位于石砭峪水库库区,1972年修建水库时被水淹没了。关庙村在文革期间也曾改名红峪村,1972年恢复关帝庙村名称。曾作为石砭峪乡(公社)驻地,2002年长安撤县设区后,石砭峪乡并入五台乡,关庙村结束了作为政府驻地的历史。

石砭峪水库

关庙村原属石砭峪乡管辖,后石砭峪乡撤销,今归五台街办管辖,原由青沟、熊沟、了峪口、离娘寺、鲁家滩、南韭子沟、倒沟峪、沙坪地等自然村组成,原有130多户,900多口人,1972年修建石砭峪水库时鲁家滩、南韭子沟、倒沟峪、沙坪地等自然村被整体征用搬迁,现有5个村民小组,熊沟为1、2组,了峪口为3组,青沟为4组,离娘寺为5组。

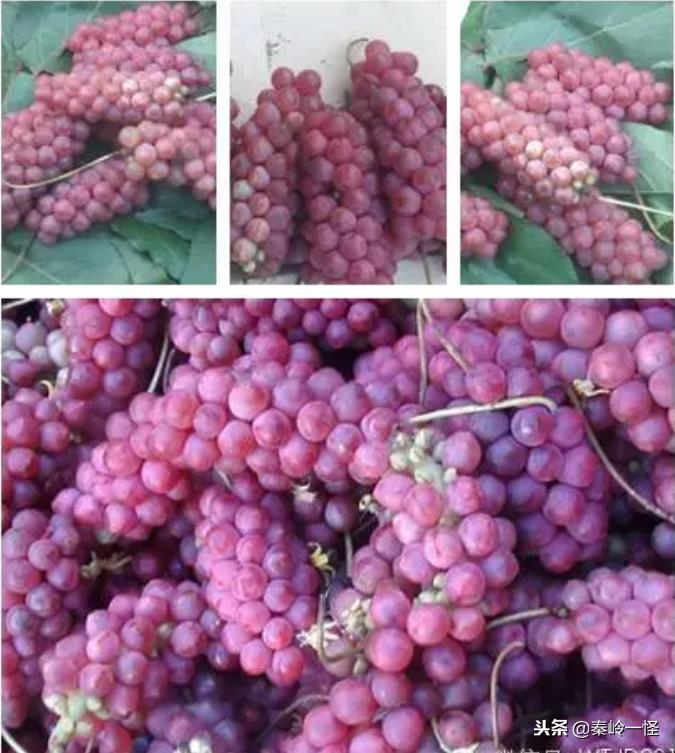

五味子

天下修道,终南为冠。关庙村历史文化悠久,尤其是具有深厚的佛教文化积淀,历来是隐修者的天堂。据说,鼎盛时期这里曾十步一茅棚。后随着历史的变迁逐渐湮没了。如今,熊沟沟内仍建有大大小小的茅棚,依次为普善茅棚、清净茅棚、清凉茅棚、观音茅棚、九龙茅棚、观音洞庵、惠济茅棚、中凉茅棚、莲池茅棚、道宣茅棚、广修茅蓬、净土茅棚(亦称小茅棚),还有位于熊沟对面西山坡上的灵源寺。

大瓢村

大瓢沟位于关庙村东南,东与五台山(南五台)、翠华山连接,南延伸于秦岭深处,西与小瓢四岔相接,北临关庙,沟内开阔,四周环绕山峰,宛如莲花瓣,地势险要,农家错落有致地分布于沟内。因沟口窄小,沟内腹地宽阔,型似葫芦而得名大瓢村。又因乡民分葫芦为瓢,状似葫芦瓢,得名大瓢沟,村以沟得名:大瓢村。目前,大瓢村由大瓢沟、沙岭子、天池、沙岭子沟、头道沟、二道沟几个自然村组成,大瓢村有4个组,都是自然形成的,1组在北池峪,2组在苍骜内,3组在沙岭子,4组在绝谢口。据《咸宁县志》载,村中原有铁索桥一座,名大瓢沟口桥,建在大瓢沟口,长18米,宽2米,后毁。

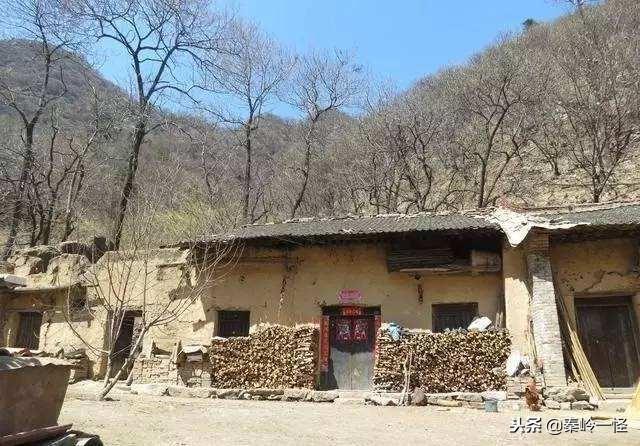

听老人讲,大瓢村在清朝末年就已经有人居住,由于那时闹饥荒,山外的人们没有饭吃,实在没有东西充饥,就上了山,到大瓢村,里面野生的果子,及其山里荫凉,很适合人生存,于是先来的人就各自占领山头,开很荒地,种上庄稼,用以糊口,后山上的人要从前面占领山的人手里买地方落户,就这样陆续地形成这里的村落。据说董姓、郭姓来自王曲皇甫村,牛姓来自兴隆张牛村,李姓来自杜曲西樊村,杨姓来自王曲曙光村。这里的人们代代相承,有美好的传说,也有村落勤劳朴实的美德,村子在人口最鼎盛时有60—70多户,400余人,先在村子已经没有以前那么多人,至今有200余人,年轻的人都流向城里务工,剩余的都是年老的人,他们耕种着农田,养殖山羊,及大量土蜂,生活悠然自得,这里的庭院清爽,松林成荫,竹林茂密,寺庙禅音飘荡,如到净土。

做柿饼

在北池岭修建有观音庙,慈悲洞,侧沟有清音寺。据说,观音庙原名观音洞,观音从五凤山飞往南五台落在山顶歇息,一脚把山压坏了一个缺口,就成了现在那个缺口。观音菩萨像由人从沟口背到大瓢沟的北池岭,非常沉重的铁制塑像却被人轻轻一背就上了山,人们都说是由于菩萨背大瓢,才使得人背着轻松。慈悲洞是五大菩萨(观音、文殊、普贤、地藏王、大大势至)经过此地而得名。

近几年,村里人口都向山外移,这里修建了火车、公路、隧道,通往安康,柞水,村里地形不便,人口的迁出,女孩出嫁外面,男的在外落户,现如今的房子都由原来的草房盖起了瓦房,有的甚至盖上了楼房,以总体的观念来看,村子还是比较落后,基本都是山里的坂落,一部分人,国家给予补助政策,以搬到村子中较为平坦的位置,从而改善了生活环境。

四岔村

四岔村,地处长安区正南秦岭山区,位于秦岭北麓石砭峪内。东临大瓢村,西接子午街道,南靠青岔村,北临关庙村。四岔村东紧挨青岔延伸到秦岭山深处,南至南四岔,北至北四岔,西邻料峪口延伸到石砭峪水库,四岔村以村委会为中心,向四周延伸出小瓢沟、北四岔、南四岔、青岔4个岔道,村委会坐落在分布四条沟口的中心点,形状像四个岔道得名叫四岔口。

目前四岔村由4个自然小组组成,1组在东边沟里,因沟口狭小,沟内地宽阔,形状像个葫芦,又因乡民分葫芦为瓢,状似葫芦瓢而得名叫小瓢;2组在北边得名叫北四岔;3组在南边,听老人讲,在清朝末年有个大寺院名叫红岭寺,寺里的和尚会法术,胳膊下夹个簸箕就能飞到谢家岭与谢家岭的姑姑庵——天岭庵的尼姑相会;天岭的尼姑胳膊下夹个簸箕也能飞到红岭寺与和尚相会。后来天怨人怒,闪电打雷把红岭寺后的山崖击倒,山体垮塌山石湮没了整座寺院,同时天上落下一大块儿火炭,正好落在谢家岭尼姑庵上的茅草上,天岭庵也被焚毁,这就是当地人所说的:炮打红岭寺,火烧天岭庵。到后来人们慢慢把寺叫成了四,最后得名叫南四岔。据说,红岭寺的明柱有一搂多粗,农业学大寨那会儿平整土地,有人在其旧址上挖到的柱顶石就有筛子大小;4组在南四岔的西边的山岭上,听老人说原来住一大户姓谢的人家,人们得名叫谢家岭。也有人说谢家岭应为歇驾岭,唐王从离娘寺离娘后,摆驾沣峪里的枣岭,在谢家岭歇脚,后将唐王歇脚的地方命名为歇驾岭。

野生猕猴桃

在四岔村,听老人讲清朝末期就有人居住,分别居住在小瓢沟、北四岔、南四岔、谢家岭四条岔道内,姓氏以柴姓、芮姓、董姓、张姓、郭姓、王姓、郑姓为主。由于那年代闹饥荒,山外的人没有饭吃,就上山里生存,各自占领山沟,开垦荒地,种上庄稼,有了地,也就有了粮食吃了用以糊口,后来到四岔村的人越来越多,人们代代相承,就这样陆续地形成了这里的四岔村落。据秦小利说,他们秦家就是从黄良镇的小邵村迁来的。

青岔村

青岔村位于石砭峪水库南10公里处,原有土地300多亩,110户,320多口人,在1995年秋因国家的重点工程西康铁路的建设,占地200多亩,移民搬迁60多户,170多口人迁至山下西王曲村和曙光村,现有3个村民小组,共45户,152人,1组位于村口公路边,组位于公路河东,三组位于地处海拔1000多米的青岔村村西后沟半山坡。

青岔村有着古老而悠久的宗教历史,在村北路边有一土地庙,听老人说已有很久的历史,只是后来人们重修了房子塑了神像,每年每月的农历初一、十五都会有人去烧香祈福,在村子中间西边后沟口处有一座无量庙,每年农历三月三是庙会,还唱大戏庆祝,也没有人能说清有多少年的历史,庙房原来是用石头垒的,听人说在文化大革命时佛像被毁,在1996年修铁路搬迁时又将庙房修在了后沟口,并重新塑了佛像,每年农历正月初一、十五和三月三都会有人去烧香拜佛祈求平安健康,此无量庙也是远近闻名的。

人常说靠山吃山,靠水吃水,依靠得天独厚的自然资源,后沟地处半山坡有着丰富多样的农林土特产资源,山上有杏、柿子、核桃、板栗等一些小杂果,还有一些农户土养的蜜蜂,它们是真正的纯天然无公害食品,同时也是山里人主要的经济来源。

板栗

野果八月炸

小马杓村

小马杓村北与青岔村相邻,东与老龙桥相邻,西南与长安区滦镇街道丰裕相接,有一小路可翻山而过。全村共有人口200余人,50余户,分两个村民小组,村民来源于三省七县,来源繁杂,故姓氏较多,较偏僻,好多姓氏在当地很少有,例如“牛”姓。历史上村名曾多次变更,解放前曾叫青岔村,隶属于陕西省宁陕县,解放后划归陕西省长安县,曾叫小马杓村,文革期间曾改名为红星村,后又叫小马杓村。

小马杓村沟属一条不长的沟,村民顺山坡由低到高之势依山而居,山两边高山耸立,林木茂盛,一条小河自高处奔流而下,水小却常年不断,偶遇大旱之年则断流。是小马杓的生命之水,古人逐水而居,想来小马杓聚集沟内也是因此水吧。小马杓的水养育着沟边的人们,滋润着两边的土地,使远来的人们在这里生根繁衍。小马杓地处山区,几乎无像样的平地,也没有能耕种的土地,但勤劳的村民世代开垦,平整土地,尤其是在“农业学大寨”的火热年代,村民硬是在山坡上平整出层层梯田,有200余亩,土地使小马杓人基本解决了温饱,土地使小马杓贫困的山沟成了养育人的福沟。村两边林木茂盛,动物繁多,人和自然和谐相处,俨然一出世外桃源。经过近几年的发展,小马杓村的变化更是日新月异,一条平整的水泥路从山外直通小马杓沟口,又延伸至沟内,道路的改善缩短了村民与外界的距离,增加了村民走出去的机会,解决了困扰祖辈几代人的难题。吃水难是村民面临的另一个难题,在两委会干部的努力下,小马杓村完成了人畜饮水的修建,小马杓沟人的生活方式又一次有了很大的改变,村民世代是吃水考肩挑,与大旱之年,则山间河水断流,挑水需到几里外的大河,艰难之状可知。人饮工程后,水管通道灶台前,轻轻一拧,水即流出,更有几个蓄水池保障旱季有水池。

今日之小马杓村,虽地处深山,却交通便利,信息畅通,居住在山水之间,乎天地之灵气,闻潺潺之水声,一副神仙之乐。山外旅游行于此,皆呼好地方,羡慕之情溢于言表,欲久留而不归。

老龙桥村

老龙桥从秦岭到北,南有罗汉坪村,北临青岔,西有小马杓;东临太乙山脉,西有沣峪脉。《陕西省长安县地名志》记载,该村建于清初,清《咸宁县志。南山诸谷图》注有老龙桥。村落居于老龙沟口,得名老龙桥村。老龙桥村由老龙桥、老龙沟、龙窝、燕儿岔几个自然村组成。有5个村民小组,一组在老龙沟,二组在老龙桥,三组在燕儿岔,四五组在龙窝。

老龙桥

天池寺芦苇荡(一)

天池寺芦苇荡(二)

天池寺芦苇荡(三)

罗汉坪村

罗汉坪村地处石砭谷最南端秦岭北麓腹地,《陕西省长安县地名志》记载,在石砭谷河上游距关帝庙10公里是罗汉坪村。《咸宁县志》记载,罗汉坪、大板岔、仙人岔这些地名唐以前就存在了,罗汉坪村因寺得名。《长安志》卷十一云“石鳖谷,在县西南五十里。”古时以谷口有巨石如鳖得名石鳖谷,又叫石壁谷、石鳖峪,又曰:“罗汉寺,在县南六十里终南山石鳖谷,有罗汉石洞三。该村位于寺旁平地上,故名罗汉坪。现罗汉石洞现尚存,罗汉已不存在。

该村由罗汉坪、小板岔口、学堂坪、梅场砭、大板岔口和冉家坪等自然村组成,清朝末年这个村归属两个县管辖,河东是长安县管辖,河西是宁陕县管辖,新中国成立后,统归长安县管辖。

罗汉坪:因有唐朝十八罗汉庙而得名,相传在唐朝此地十八罗汉庙。东有罗汉鼓,西有罗汉洞,又有约百亩平地,顾此地就叫罗汉坪了。

仙人岔:传说该沟有一寺庙——云际寺,寺内有一个隐居的僧人道行较高,人们传说已经修行成仙了,故该沟得名仙人岔。历年来许多隐居之人都慕名在此修行。

大板岔口:是石砭峪河主流和大板岔沟支流交汇处,又有大板石横卧水中而得名。大板岔口也是罗汉坪村村民居住相对较集中的地方。此处有牛背梁自然景区管护站,南五台风景林场管护站以及云栖山庄。上行一公里的左北沟,有黑风洞,梅花洞等名胜古迹,电影《云中落绣鞋》和秦腔古典剧《黑风洞》所描述的故事就发生在黑风洞。梅花洞是一个较有传奇色彩的地方。巨石当顶,石下一洞,洞内有一怪石,曾有隐居僧人发现半夜时石开梅花并有一仙子现身观看梅花,故称梅花洞(长安县志有记载)。

标签: