张和:三国演义中的忠诚与智谋之星

张和:三国演义中的忠诚与智谋之星

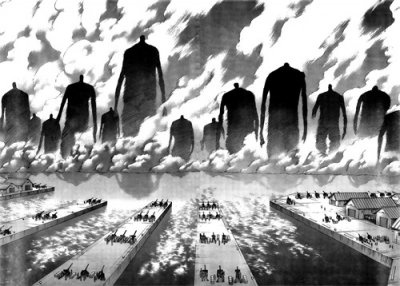

在三国历史的浩瀚长河中,他以一己之力撼动了历史的走向,彻底粉碎了诸葛亮北伐的美梦,注定了蜀汉王朝的覆灭命运。在汉中之战中,黄忠斩杀了夏侯渊,刘备却感慨道:“杀了夏侯渊有什么意义?要杀就杀他!”刘备口中的“他”,正

是曹操麾下的五子良将之一——张和。

张和不仅经历了无数战斗,而且在兵法上颇有造诣,能够根据诸葛亮的粮草状况推测出蜀军的退兵时机。然而,尽管他在与诸葛亮的对决中洞悉了对方的策略,最终仍然战死沙场,后人对此纷纷猜测:张和究竟是死于诸葛亮的兵刃,还是被司马懿的阴谋所害?

曹操曾赞赏张和的武功,认为他是难得的良将。张和与蜀汉的交手频繁,历史上几乎没有哪场大战是通过将领的单挑来决定胜负的。优秀的将领不仅需要勇气冲锋陷阵,更需智慧谋略。张和恰恰是这样一位将领,战场上的逻辑清晰明了。

张和最初效力于袁绍,彼时袁绍与曹操在官渡对峙。张和曾建议袁绍派骑兵袭击曹操的后方,切断其粮草补给,曹军自然会不战自退。正所谓“兵马未动,粮草先行”,没有了粮草,军心必散。然而,袁绍对此置若罔闻,甚至将大军的粮仓设在距离前线不远的乌巢。果不其然,曹操随后亲率骑兵偷袭乌巢,张和最终在绝望中投降了曹操。

俗话说“千里马常有,而伯乐不常有”。同样,一个人在不同的君主手下,其才能的发挥也大相径庭。在袁绍手下,张和的才能未能得到施展,而在曹操的麾下,他则如鱼得水,屡屡征战,几乎参与了曹军的每一场大战。

随着北方的平定,张和随曹操西征,平定汉中后,他受命直插刘备的腹地,掠夺战争中最为重要的资源——人力和物资。史料记载,汉中之战期间,曹军在汉中附近迁出了八万多户百姓,送往中原各地。这一招“釜底抽薪”无疑为后来的汉中战局埋下了隐患。刘备即便占据了汉中,也不过是一片无人的空地,失去了战略价值。

我们都知道,打仗拼的就是人力物力。从古至今,这一原则从未改变。曹魏之所以能够在后来的战争中压制其他两国,正是因为北方地广人多,财力物力远超南方。汉中之战后期,刘备率军穿插至定军山之上,俯瞰整个战场。夏侯渊和张和前来包围刘备的军团,然而在交战过程中,夏侯渊却被黄忠突袭而亡,刘备的士气大振。

但刘备深知,汉中曹军的核心人物是张和,于是他发出了那句令人铭记的名言:“杀夏侯渊无用,要杀张和!”而张和更为人所知的战役则是后来的街亭之战。

在诸葛亮第一次北伐时,局势一度对蜀汉有利,整个陇右似乎已经在蜀汉的掌控之中。只要守住街亭,便能阻挡曹魏的援军,蜀汉就能顺利扩展势力。然而,曹魏的大将军曹真深知街亭的重要性,便派张和急速赶往街亭。尽管张和的军队已是疲惫不堪,但当他看到蜀军的指挥官马谡时,竟忍不住笑了出来。张和本以为会是一场硬仗,谁知诸葛亮竟然派出马谡这个只会纸上谈兵的参军来指挥作战。

马谡在战术上可谓是“水上建山”,将大军驻扎在远离水源的高地,切断了补给线。张和则派兵守住取水点,蜀军口渴难耐,没过多久,军心便开始涣散,主帅马谡最终选择了弃军而逃,街亭之危也随之解除。

然而,身经百战的张和,除了在荆州抵御吴军外,还需时常调兵去对抗诸葛亮的进攻。最终,他在诸葛亮的埋伏中陨落。公元231年,诸葛亮第四次北伐,面对司马懿的坚守,蜀军粮草不足,不得不再次撤退。张和心知诸葛亮必有埋伏,然而作为主帅的司马懿却要求他必须追击。面对军法的威逼,张和无奈之下选择了追击,最终在木门道遭遇重伏,被蜀军的乱箭射杀。

关于张和的死,坊间流传着许多传说,甚至有人认为这是司马懿为了篡夺江山而提前布局的结果。这样的说法虽然符合小说情节,却与历史的客观性相悖。张和的死与司马懿夺权之间尚有十八年的时间,显然并没有条件支持这样的阴谋论。

更为合理的解释是,司马懿接替大将军曹真后,始终采取防守策略,利用蜀汉的补给线过长,成功将诸葛亮的军队拖入了持久战。而曹魏的将领们则对司马懿的策略嗤之以鼻,认为他是“数如虎”的笑柄。于是,司马懿便派张和去证明出战的错误,借此来维护自己的地位。

最终,张和以马革裹尸的壮烈结局,虽死于战场,却总比死于卧榻之上要显得

标签: