配音大师刘广宁:提前退休有无奈,丈夫因为误诊去世

配音大师刘广宁:提前退休有无奈,丈夫因为误诊去世

1939年1月27日,刘广宁出生于上海一个书香门第。她的祖父是同济大学著名的教授,父亲则是上海著名的建筑师。这样的家庭背景为刘广宁日后的艺术生涯奠定了深厚的文化基础。

刘广宁的童年在战争的阴霾笼罩下度过。1943年,年仅4岁的她便随家人从沦陷区上海逃回故乡。生活动荡,但艺术的因子已经在她心中悄然萌芽。

刘广宁回忆道:"我父母都很有艺术细胞,说话都带着江南的婉转这些潜移默化地影响了我,让我从小就对声音特别敏感"。

刘广宁在九岁的时候开始学习京剧艺术并在15岁就开始了京剧的登台演出。在祖父的指点下,她有幸学习了古代的诗词歌赋,这为她日后的配音事业打下了坚实的基础。

这段经历让她对声音的韵律和情感表达有了更深刻的理解。

1960年,21岁的刘广宁在机缘巧合下得知上海电影译制厂在招聘。虽然之前报考上海戏剧学院未被录取,但她还是抱着试一试的心态参加了面试。

在面试现场,面对7位竞争者,刘广宁凭借出色的台词功底和声音表现力脱颖而出。

刘广宁回忆起当时的情景,眼中闪烁着光芒:“考试时,我们不仅要朗诵诗歌,还要即兴发挥。当我站在麦克风前,仿佛全身的细胞都活跃起来。

我知道,这就是我想要的人生舞台”。

就这样,刘广宁开始了她的配音艺术之路。她说:"在我看来,配音行业不仅仅是一份工作,更是一种使命。我要用声音去演绎生命,去传递情感。

"这份热爱和坚定的决心,成了她在配音事业上不断前进的动力。

刘广宁进入上海电影译制厂后,很快便在配音领域崭露头角,展现出了她的天赋。从最初的"站罐"(新人练习)到担纲主角,她用心钻研每一个角色,力求做到声音与角色的完美契合。

刘广宁的配音作品众多,其中《叶塞尼亚》中的叶塞尼亚、《茶花女》中的玛格丽特、《山菊》中的小菊、《无悔的选择》中的周惠芬、《蒂凡尼的早餐》中的霍莉以及《无限深处的痛苦》中的露西等角色最为人熟知。

她的配音赋予了每个角色独特的灵魂,让观众在银幕前或潸然泪下,或开怀大笑。

关于配音的奥秘,刘广宁表示:“配音并非易事,每个角色都有其独特的个性。我们需要通过声音细致入微的变化,来展现角色的喜怒哀乐、性格特点以及小动作。

有时我会为了某个细节反复琢磨、力求完美”。

1987年4月,刘广宁凭借在电视剧《野鸭子》中的出色表现,荣获第5届"金鹰奖"最佳配音员称号,这是对她多年来辛勤付出的最好肯定,也是她配音事业的一座新高峰。

她的成功离不开往复的练习和不断的努力。录音棚里,刘广宁常常一站就是几个小时,反复揣摩、精雕细琢。她回忆道:"有一次为电影《无限深处的痛苦》配音,有个场景是在家吃饭时,角色突然冒出一句'我要杀了你'。

为了表现这种突如其来的情绪变化,我反复练习了很多遍,最后的效果把导演都吓了一跳"。

刘广宁的配音事业不仅影响了她的职业生活,还深入地影响了她的家庭生活。她坦言道:"在家里,我经常会突然冒出一句台词,甚至在梦中都在练习台词。

我的丈夫王九成也是配音演员,他非常理解我,我们经常一起讨论工作,互相支持"。

刘广宁不仅为影视作品配音,还为许多纪录片、科教片配音。她表示:"每种类型的作品都有其特点,纪录片要求声音庄重大方,科教片则需要清晰明快。

无论哪种类型,我都会全身心投入"。

刘广宁的成功在于其卓越的配音技巧以及对角色的深刻理解和细腻表达。她常说:“配音不仅仅是简单的对口型,而是要让自己完全融入到角色之中,用声音去演绎人物的喜怒哀乐。

这样才能打动观众的心”。

刘广宁凭借专业精神和对艺术的执着追求,成为了中国配音界的标杆人物。这种精神也使她在80年代的上海电影译制厂如日中天,成为了众多观众心中的"配音女王"。

配音工作看似光鲜,实际充满挑战与艰辛。刘广宁曾感慨:“很多人只看到荧幕上的精彩表现,却不知我们在录音棚里付出多少汗水。

上海电影译制厂的录音棚条件十分简陋,不仅没有空调,连电扇也没有。在炎热的夏天,人会感到非常闷热;而在寒冷的冬天,则会感到十分寒冷。

刘广宁回忆:“有时候录音时,温度高达40度,汗水湿透衣服我们配音员的待遇也很低,一个月工资只够买几斤猪肉”。

为应对高温,刘广宁和她的同事们经常光着脚站在水桶里降温。她笑着说:"那时,我们在录音棚里写下了一行字'不流汗、不当配音演员'。

每次看到这句话,都觉得特别有力量"。

配音不仅需要技巧,更需要深厚的文化底蕴和敏锐的观察力。刘广宁总是细致入微地揣摩每个角色的特点,力求声音与角色的完美结合。

她认为:“配音实际上是一门综合艺术,我们需要了解不同国家的文化背景,掌握各种口音和方言,并且也要懂得控制情绪和气息”。

由于工作强度较大,刘广宁感到身心俱疲。她表示:“有时候一天需要为好几部影片配音,以至于嗓子疼痛不已。晚上回家时,我甚至不想和丈夫交流,只想让嗓子有足够的休息。

然而,正是这些艰辛的经历,锻炼了刘广宁的意志和技巧。她曾表示:"配音本身就是一门需要不断练习和积累的艺术。我们在录音棚里的每一滴汗水,都会转化为荧幕上的精彩表现。

刘广宁的敬业精神表现在她对细节的追求上。她回忆道:"有一次,我们连续工作到深夜,我已经困得睁不开眼睛了。但是想到还有工作没完成,就强打精神继续。

结果在给小孩配台词时,却说成了'快睡啊'这个小插曲让我认识到,即使在最疲惫的时候,我们也必须保持专注"。

尽管工作艰辛,刘广宁依然热爱着这份职业,她说:“每当看到观众因为我们的配音而被感动,所有的辛苦都值得了。”她也表示,配音演员可能是幕后英雄,但他们用声音传递的情感和能量,可以跨越时空,触动无数人的心灵。

这种成就感,是任何物质报酬都无法替代的。

刘广宁对艺术的执着与热爱,为她的配音事业不断前行提供了坚实的支撑。她的优秀表现也使她成为了行业的标杆和楷模。

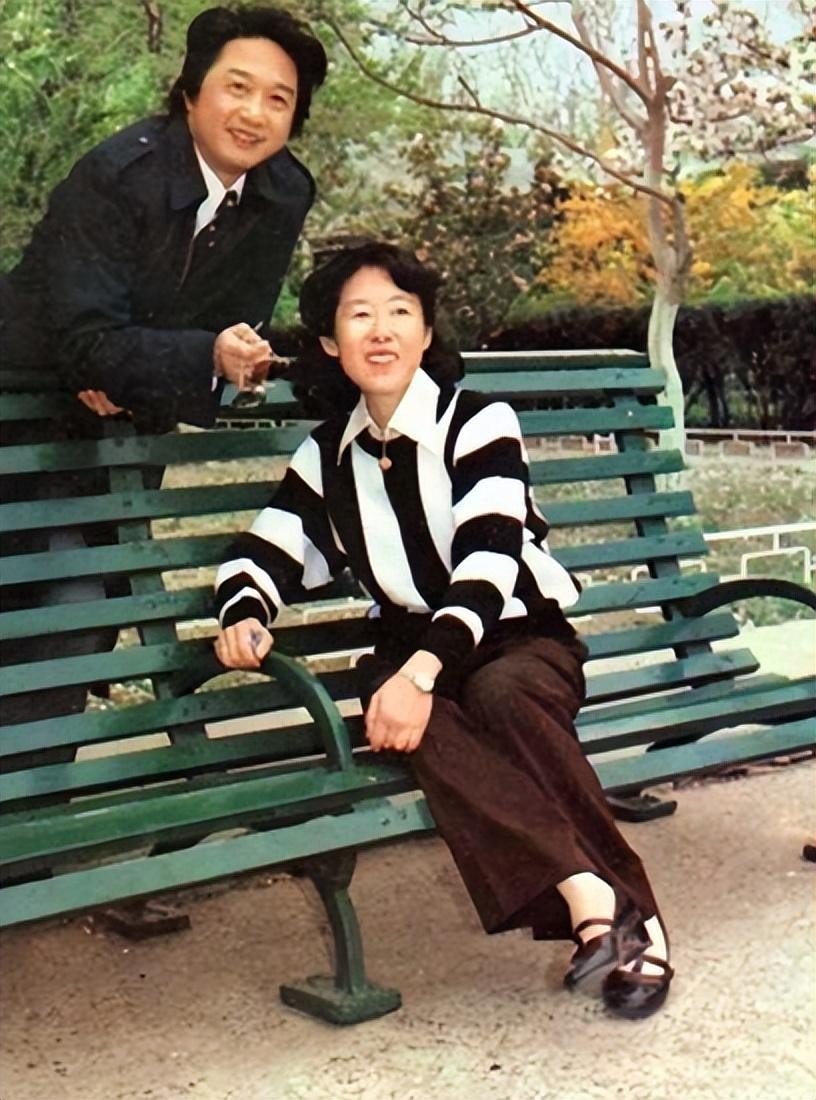

在进行繁忙的配音工作时,刘广宁有幸遇到了她的伴侣——身为配音演员的王九成。两人在工作中逐渐了解彼此,最终走到了一起。

1963年,刘广宁和王九成携手步入了婚姻的殿堂。

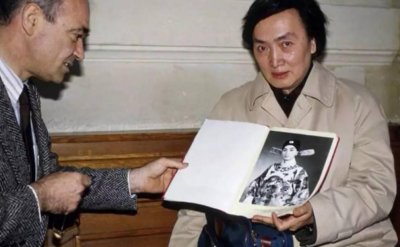

王九成是上海电影译制厂的得力干将,他的配音作品中最为著名的是《音乐之声》中的男主角。此外,他还参与了包括《谁说我不在乎》、《舞台姐妹》等多部知名影片的配音工作。

他们在事业上互相支持,在生活中互相照顾,成为了圈内公认的模范夫妻。

婚后,刘广宁和王九成住在上海淮海中路的一间小房子里。虽然条件简陋,但两人相濡以沫,共同面对生活的种种挑战。刘广宁回忆道:"那时候,我们的房子很小,但是充满了温馨和快乐。

我们经常一起讨论工作,分享心得,既是伴侣,又是良师益友"。

然而,在事业与家庭之间寻求平衡并非易事。两人经常因工作繁忙而无法照顾孩子,只能将孩子送到亲属家中。刘广宁曾感叹:"我们在事业上取得了一定的成就,但却因为对家人的忽视,尤其是孩子,感到深深的亏欠。

这是我心中一直无法释怀的心结"。

尽管如此,刘广宁与王九成之间的深情始终没有减。他们不仅仅是生活中的伴侣,同时也是在事业上的最佳拍档。他们在家里经常讨论配音技巧,互相学习,共同进步。

刘广宁表示:"我们的爱情是建立在共同的事业追求上的我们相互理解、相互支持,这使我们的婚姻生活更加美满"。

2008年,命运多舛,王九成的离世给了刘广宁沉重的打击。失去挚爱的痛苦让她一度无法承受,但她如在配音事业中表现出的那样坚强,最后她挺过了这段艰难的日子。

她说:"虽然九成已经离世,但他留下的爱与对事业的热爱一直在支持着我不断前进"。

1992年,当时53岁的刘广宁做出了一个令人惊讶的决定:提前退休。这个决定背后有着复杂的原因和深思熟虑的思考。

当时的上海电影译制厂正面临着市场变革的冲击,原有的体制发生了变化。刘广宁敏锐地察觉到,自己可能难以适应新的工作模式。

她回忆道:"那时候,整个行业都在变化,我觉得自己需要一些改变我想要有更多时间陪伴家人,也想尝试一些新的事物"。

此外,多年高强度工作让她身心俱疲,对此,刘广宁直言:“配音工作貌似光鲜,但实际上强度非常大,长期的工作压力让我感到需要休息和调整。

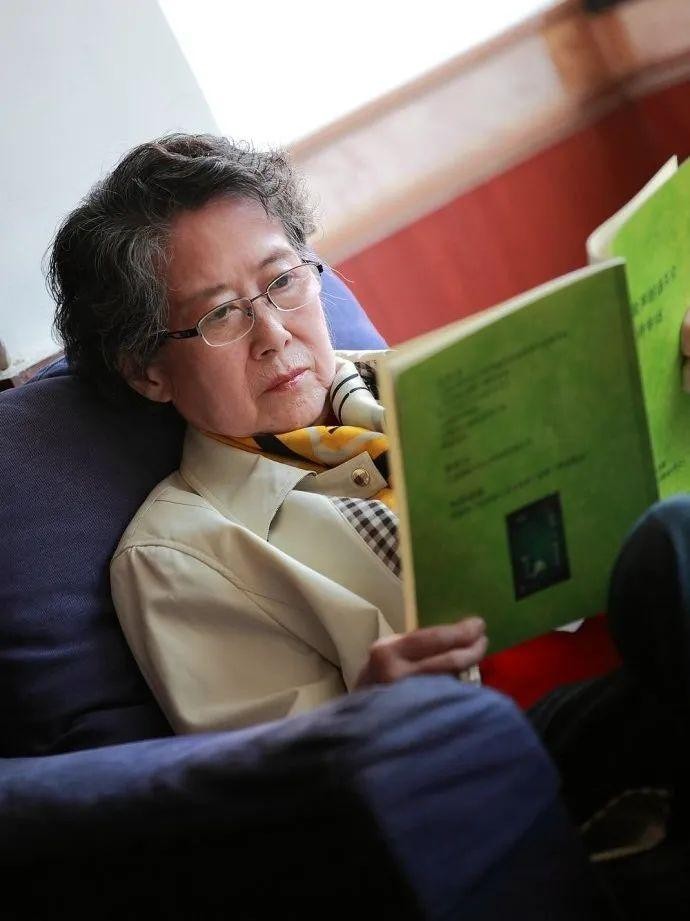

退休之后,刘广宁依然没有闲下来,她继续活跃在广播剧的录制领域,为中国之声、上海人民广播电台等多家知名电台配音。

同时,她也开始尝试教学工作,将自己多年积累的丰富经验传授给年轻一代。

刘广宁在退休后,发现自己有了更多的时间去思考和学习,于是开始参与一些文化交流活动,并尝试着写一些关于配音艺术的文章。

这让他觉得自己的人生有了新的方向。

2008年,刘广宁回到上海电视台,参与了一些新的配音项目。她表示:"虽然已经退休多年,但是当我再次站在麦克风前,那种熟悉的感觉立刻就回来了。

我发现自己对配音的热爱从未减退"。

然而,就在这一年,命运给刘广宁带来了沉重的打击。她的丈夫王九成因误诊去世,给她带来了巨大的痛苦。刘广宁回忆道:“那段时间是我人生中最黑暗的日子,失去挚爱的痛苦让我一度难以承受。

但就如同她在配音事业中所展现出的坚韧不拔一样,刘广宁最终还是挺过了这段艰难时期。她表示:"九成虽然离世,但他留下的爱和对事业的热忱始终在激励着我继续前进。

我知道,他一定希望我能坚强地生活下去"。

尽管经历了这种巨大的打击,刘广宁始终保持着积极乐观的心态。她继续参与各种各样的文化活动,为上海图书馆的有声读物配音,参加上海电视台的节目录制。

她说:"我想用自己的方式,继续为这个行业贡献自己的一份力量这不仅是我的工作,更是我生命的一部分"。

2020年6月25日,81岁的刘广宁在上海离世。她的离去让人们感到极度惋惜,特别是她的配音事业,直到生命的最后时刻,她依然心系于此。

在生命的最后阶段,刘广宁身体状况日渐衰弱,但她仍坚定地保持着对配音艺术的热爱。她曾说过:“我期望在有生之年,能为更多优秀的作品献声。

这是我的使命,也是我的快乐”。

刘广宁将一生都献给了配音艺术。她用自己独特的声音为许多经典影视作品注入了生命力,并为促进中国配音事业发展做出了重要贡献。

从名作《叶塞尼亚》到《茶花女》,从获奖影片《山菊》到《无悔的选择》,她塑造的一个个经典角色至今仍在观众心中留下深刻印象。

刘广宁退休后依然保持着对文化活动的热情。她曾为上海图书馆的有声读物配音,并参与上海电视台的节目录制,将自身经验毫无保留地传授给年轻一代。

她常说:"声音是无形的,但它却能触动人心我希望我的声音能够传递美好,带来温暖和力量"。

标签: