贾樟柯电影叙事的真实性、荒诞性和底层性——以《三峡好人》为例

贾樟柯电影叙事的真实性、荒诞性和底层性——以《三峡好人》为例

在贾樟柯导演的所有电影中,我对《三峡好人》情有独钟,偏爱有加。《三峡好人》让贾樟柯蜚声国际,再一次证明了他作为创作型导演的实力。我认为这部影片对于贾樟柯的电影事业来说,更为重要的是起到了承前启后的作用。

贾樟柯电影的叙事自觉性使其具有强烈的个人色彩,观众即便没有接受专业的电影理论教育也能感受到这些影片在某些方面的恒定性。本文将以《三峡好人》为例子,去谈谈贾樟柯电影在叙事方面的真实性、荒诞性和底层性。

《三峡好人》在日本上映时译作《长江哀歌》

贾樟柯电影叙事的真实性

看贾樟柯电影的首要感受就是其真实性,这也是贾樟柯所有电影都不可或缺的特性之一。一些电影理论认为,实景拍摄、客观的平视镜头、采用灰色基调和自然光是增加电影真实性的重要因素。这些观点对指导拍摄固然有作用,在《三峡好人》中也都能体现出来,但我更偏向于下面三个不可忽视的因素。

①运用能体现时空连续性和完整性的长镜头。长镜头是纪实特性影片的必用手法,可以最大程度呈现一个完整连续的空间。我们知道电影是通过蒙太奇的剪辑手法将电影画面的片片段段“缝接”起来,这就直接导致了时空的不连续性和可操纵性。

例如拍摄“雪地捕鸟”,可以今天拍摄鸟在雪地上觅食,明天拍摄捕鸟人焦急等待鸟走进陷阱的表情,后天拍摄鸟被捕的画面,再通过蒙太奇剪辑,这个“雪地捕鸟”的戏就拍完了。本来是在固定时间内发生的戏,却可以安排随意的时间拍摄,真实性自然就减弱了。

《三峡好人》中的长镜头随处可见,影片开始就是一个长达3分钟的长镜头,真实冷静地拍摄着那个年代人们的精神面貌和生存状态:穿红旧T恤的小孩,褐衣黑帽的老者,赤裸上身、肤色古铜的民工,露臂摇扇、穿着时髦的年轻女人;或抽烟,或打牌,或望风景,或捆好装衣服的饲料袋。

影片开始的长镜头片段

大量的长镜头还记录了烟雾缭绕的山、奔腾不息的水、繁忙潮湿的渡口、拆迁待毁的房屋、生锈破败的工厂等等这些真实感十足的画面。从这个意义上说,这些长镜头已经超越了它在电影本身所具备的作用,俨然成为记录奉节县城被拆前的宝贵资料。

长镜头下奉节的山和水

②不完整画面、人物进出画面营造现实空间的错觉。电影通过屏幕讲述故事,屏幕的长宽是有限的,故事环境和观众视野是无限的,因此观众会下意识地认为画面不真实,是演出来的。

不完整画面主要表现为不完整显露人物的躯体,比如只露出上半身、下半身,它和人物进出画面一样,营造屏幕之外还有空间的错觉,这在一定程度上与现实空间相符合。

《三峡好人》中韩三明去麻老大的船上询问麻幺妹(韩三明前妻,麻老大妹妹)的下落,刚开始的时候韩三明只露出下身,麻老大在画面右下角煮面,露出了大半个身躯;麻老大叫韩三明上船的第二层等他,韩三明上去之后有一个人和韩三明搭了几句话就走出了画面。

不穿上衣的男子即将从右侧走出画面

这就让人物的活动不局限于屏幕的大小,增加电影画面的真实感。

③采用承载区域特色和时间印记的声音。

从语言的角度上说,这可以归类成一部方言片。各地有各地的方言,方言承载着浓浓的乡愁、厚厚的区域特色。韩三明和沈红讲山西方言,奉节居民讲奉节方言。方言一出,会先入为主地给人一种区域真实感。不同方言的正面交流,也给观众呈现一种人口流动的现实。

幺妹是当地居民对女生的通俗叫法

流行歌曲的使用给电影打上了时间的印记。观众通过影片播放的流行歌曲一般可以推出该故事发生的时间。尽管贾樟柯讲过他不喜欢流行歌曲,但为了增强影片的真实性他也只能采用。

韩三明寻找前妻的时候我们看到了一个小男孩“满怀深情”地唱《老鼠爱大米》;沈红寻找丈夫的时候我们看到了这个小男孩“缠绵缱绻”地唱《两只蝴蝶》;韩三明的手机铃声是《好人一生平安》;小马哥的手机铃声是《上海滩》。

这些都是极具代表性、极有年代感的流行歌曲。

小男孩在唱《两只蝴蝶》

凸显社会环境的原始声音让观众仿佛身临其境。壮美秀丽的三峡风景中夹带着船只鸣笛的“呜——”声;破烂不堪的下坡街道充斥拖拉机发动机的“隆隆”声;民工在废弃建筑物中抡起铁锤撞击水泥的“咚咚”声;爆破待拆大楼时震慑心灵的“轰——”声……

这些在现实生活中听惯的声音往往被认为是电影中的“噪音”,因为它有时候会掩盖人物说话的声音,但贾樟柯不以为意,因为现实生活就是这样。

锤撞击水泥发出声音的画面

贾樟柯电影叙事的荒诞性

贾樟柯的电影较少使用荒诞性的叙事,第一次出现是在《三峡好人》这部片中。上面我们讲了贾樟柯导演如何大费周章地体现叙事的真实性,那么再插入叙事的荒诞性不就等于自相矛盾了吗?持这种观点的观众不在少数,个别带偏激情绪的甚至提议删除片中的荒诞性叙事。

我对此不予认同。

老子曾把矛盾的双方结合在一起,得到一种“1-1>2”的思想境界,集中体现在他的名言中:大智若愚,大巧若拙。日本电影的武士道题材是日本电影走向国际的重要支撑,而武士道的两种象征物却是至柔的“樱花”和至刚的“武士刀”。由此可见,在本质相辅相成的前提下允许形式的矛盾。

《三峡好人》中的荒诞性主要体现为以下四个画面:

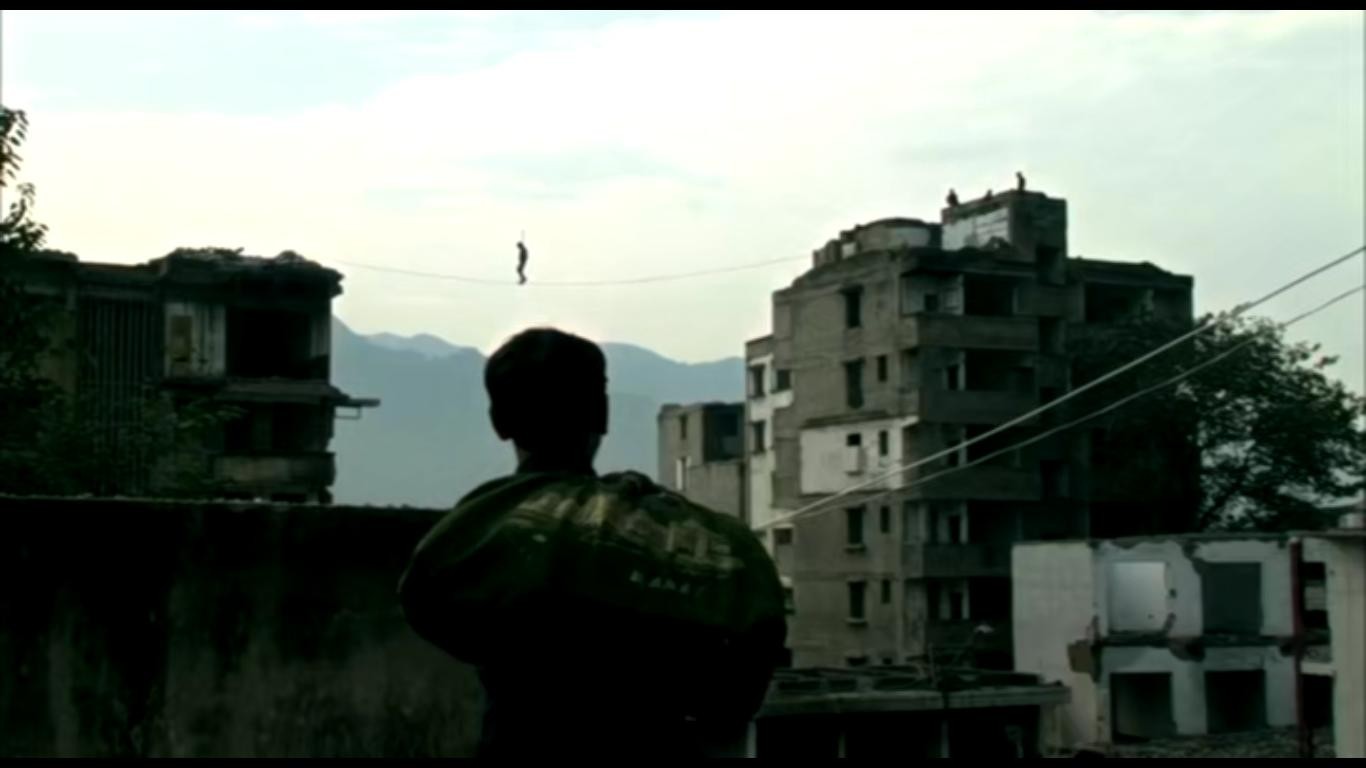

未完工的纪念塔冲天飞起飞碟穿过天空京剧人物打游戏一个人在两座房子顶端走钢索

我觉得《三峡好人》中荒诞性存在的必要性如下:

①让平行的两条线索得以微弱的交叉。《三峡好人》采用的是双线索叙事方法,一是韩三明去奉节找前妻,二是沈红去奉节找丈夫。传统的双线索是先平行再交叉,最终达到高潮。而《三峡好人》却不按常理出牌,只有在飞碟穿过天空、纪念塔冲天飞起的时候两个主角才有微弱的联系,避免了线索的孤立性,也增加了情节的复杂性。

纪念塔冲天飞起

②增强影片的画面感。《三峡好人》强调纪实的特性,在电影画面上不会采取过多的美化处理,这样才能让一片颓败拆迁区的景象深入观众眼中。如果一个多小时都是这样“粗糙”的画面,难免有观众透不过气。荒诞性画面相对于影片中纪实画面来说具有一定的美感,能舒缓观众心情,也能增加电影画面的趣味。

京剧人物打游戏

③在当地人们的眼中,三峡的变化就是荒诞性的。老县城被拆毁、被淹没,而新县城却不知在何处。住在长江边上的底层人民过惯了面对青山绿水的日子,突然将这些美好的景色残忍的毁灭在他们眼前,一时难以接受。他们很难理解国家的宏伟蓝图,他们关心的就是眼前的、与他们生活息息相关的事情。因此,他们在潜意识里认为这一切变故都是非必要的、荒诞的。

走钢索

④这是贾樟柯的一次自我突破。“故乡三部曲”——《小武》、《站台》、《任逍遥》之后,贾樟柯意识到自己风格的局限性,他需要走出故土的范畴做一次突破。这种荒诞性叙事在以往的乡土电影中不会存在,因为这个现实与超现实的契合点并不容易找得到。因此,就算是已经完成过自我突破的贾樟柯,在他后来的电影中也甚少运用这种纪实叙事与荒诞性叙事相结合的方法。

贾樟柯电影叙事的底层性

从“故乡三部曲”到《三峡好人》,再到《江湖儿女》,贾樟柯电影的叙事场景不断变化,恒定不变的是在场景上活跃的底层人民。正处于剧烈历史变革中的中国,边缘、卑微的底层人民对此有直接的感受。因此,聚焦小人物的生活状态和生存境遇,通过贾樟柯独特的电影手法,观众能切实感受到历史的大风潮、大变动。

《三峡好人》通过底层人物叙事,触及到三峡工程之下奉节人民生活的方方面面,我们对韩三明、“小马哥”和其它底层人民进行逐一剖析。

韩三明

①隐忍是为了更重要的寻找。韩三明初到奉节被骗了两次,一次是摩托车司机明知道韩三明要去的地方被水淹了还载他去,目的就是要赚韩三明的钱;另一次是韩三明被强拉硬拽地去观看白纸变美钞、变人民币的魔术,看完后被告知要给“学费”。

韩三明在这两件事中都没有做强烈的抵抗。一些人因此认为韩三明是一个胆小怕事、呆滞木讷的农民,我觉得不能这样简单地盖棺定论。韩三明去奉节是肩负“使命”的,他要找到他的前妻,在此之前初来乍到的外地人与本地人争吵是很不明智的。

我认为这是一种隐忍。看魔术被骗时,他把一只手放在裤袋里,拿着小刀,说明他会在“使命”不能完成的威胁下与坏人抗争。他去找前妻时,被前妻哥哥麻老大的人揍也没有还手,但更没有因此放弃寻找,就是在这种隐忍下,麻老大认可了他,他最终也见到了前妻。

韩三明与前妻见面

②有担当是韩三明这些底层人朴素的认知。十六年前用钱买来的老婆跑了,十六年后要用更多的钱赎回。当看到前妻受尽煎熬的生活后,韩三明全然不计较这些不合常理的逻辑。“我对你那么好,你为什么还要走?”全部的埋怨都在这一句轻描淡写的询问中。有过感情,就不忍心抛下,这种担当是朴素的,潜意识的。

“小马哥”死了,被乱砖掩盖,韩三明仅凭《上海滩》的手机铃声就意识到乱砖之下是“小马哥”。二话不说,叫上工友徒手翻开乱石,并为他处理身后事。韩三明和工友将死后的“小马哥”放进浩荡奔腾的江水中,给了最符合“小马哥”心意的归宿:浪奔,浪流,浪里滔滔江水……

最符合“小马哥”内心的归宿

③为生活不怕苦、不惧死。我们有幸在影片中见到韩三明等底层民工的劳动场景,千篇一律的抡铁锤砸水泥的动作,既机械又损伤身体。在基本的生活条件不能保障的时候要一副健康的躯体是奢侈的、不现实的。

不仅苦,而且时刻有生命的危险。韩三明为了赎出前妻要重新去挖煤,他的工友们随着奉节拆迁的完成即将面临失业,再加上挖煤报酬高,于是跟着韩三明走向黑暗的地下。

2.“小马哥”

①过时的小老大。“小马哥”是这部影片中一个另类的“黑社会”。他喜欢模仿周润发,崇尚的是香港老黑帮时代那个“义”字当头的社会。然而在城镇化进程加快、商业化无孔不入的时代,这种观念明显过时了。当“小马哥”用大宝兔奶糖与小弟联络感情的时候,小弟的眼中满是不屑。这种过时的方式只联络到同样过时的韩三明。

②自尊的小坏人。秉持过时的价值观,“小马哥”应该遭遇了多次冷眼,导致他一出现在众人面前时全是浮夸的语言和嚣张的动作。也只有这样才能加强他的存在感,为联络他认为高贵的自尊。从这方面看,他就是那个不愿脱下长袖、供旁人取乐的孔乙己。

③不务正业的小混混。“小马哥”的经济来源是敲诈勒索,替人出头。可以这么说,他一直活在自己编织的白日梦中,当这个梦破碎的那天,就是他死在乱砖之下的那天。他和片中许多小混混一样没有正式的工作,打架斗殴、喝酒抽烟、打桌球唱歌是他们的日常。

嚣张的“小马哥”

3.其他底层人

①丈夫漠视下的中年失足妇女。没有时间打打扮,没有精致的场所,也没有假装的激情,这是生活重压下麻木的失足妇女。当丈夫丧失劳动能力又迟迟得不到赔偿的时候,她被迫一个人挑起生活的重担。他的丈夫对此见怪不怪,也许他没有同意,但他无法不同意。当他习惯性走出去关上门的时候,关上的同时是这对夫妻不值一提的尊严。

失足妇女和她老公

②想当保姆而不得的年轻女孩。一个16岁的小女孩在岸边问沈红要不要保姆,沈红没有回答,说了一句“走了”,小女孩转过头,失望而尴尬的神态显露出来。这本不该是她这个年龄要承受的重担,可是在冷峻的社会现实面前是不分年龄的,她的命运会逼着她往前走。

想当保姆的小女孩

③沉浸在唱歌乐趣中的唱歌男孩。这个男孩光着上身,不经意间就会出现在电影的画面中。也许拮据的生活条件没能让他拥有一件像样的上衣,又或许是他不喜欢穿上衣,无论如何我们看到他是快乐的。奉节所发生的一切变迁貌似都与他无关,该唱歌唱歌,他的快乐是多么简单。

结语

真实性和底层性贾樟柯电影叙事的传统特征,很多专业人士认为正是因为这两个不变的特征让贾樟柯止步不前,达不到张艺谋的高度。但是喜欢这两个特征的人士对这样的观点不以为然,这就见仁见智了。

荒诞性是贾樟柯电影叙事新的尝试,也说明贾樟柯导演想让自己有所改变,由此却带来了褒贬不一的争论。

作为贾樟柯电影的爱好者,我认为现在讨论这些为时尚早,我相信贾樟柯在未来电影道路上会有更新的尝试和更高的突破。

标签: