功德林八位黄埔一期战犯,七名被赦,另一名的结局如何?

功德林八位黄埔一期战犯,七名被赦,另一名的结局如何?

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

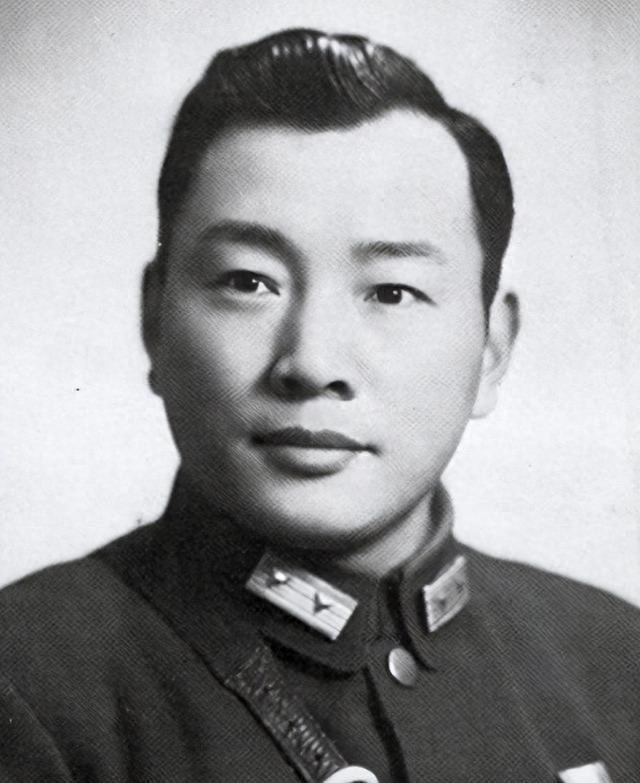

“人是可以改造的。”这句话,记录在新中国改造战犯的历史中,既是一种信念,也是一次前所未有的社会实验。上世纪五十年代,北京的功德林监狱,关押着一批特殊的犯人:他们曾是国民党高官、黄埔军校的精英学员,甚至是蒋介石的心腹干将。可历史兜兜转转,他们成了阶下囚。有人彻底转变,走向新生;也有人死守老路,最终付出了惨痛代价。邓子超,这位黄埔一期的优秀学生,成为功德林里唯一一个被枪决的战犯。他的结局为何如此特殊?

1950年的春天,江西赣州,邓子超被捕。年仅51岁,他曾是蒋介石的“得意门生”,从黄埔军校毕业后一路平步青云,在抗战中立下战功,甚至成为《中央日报》的头条人物。解放战争的失败让他从“英雄”变成了“战犯”。被押解至功德林后,他的态度一直非常激烈:抗拒改造、煽动狱友、甚至私下策划越狱。他的言行不仅扰乱了监狱的秩序,更成了其他战犯中的“负面典型”。面对他的顽固不化,管理人员一次次耐心劝导,但他始终不肯低头。直到1951年初,这位曾经意气风发的将领,在北京郊外的一声枪响中结束了生命。

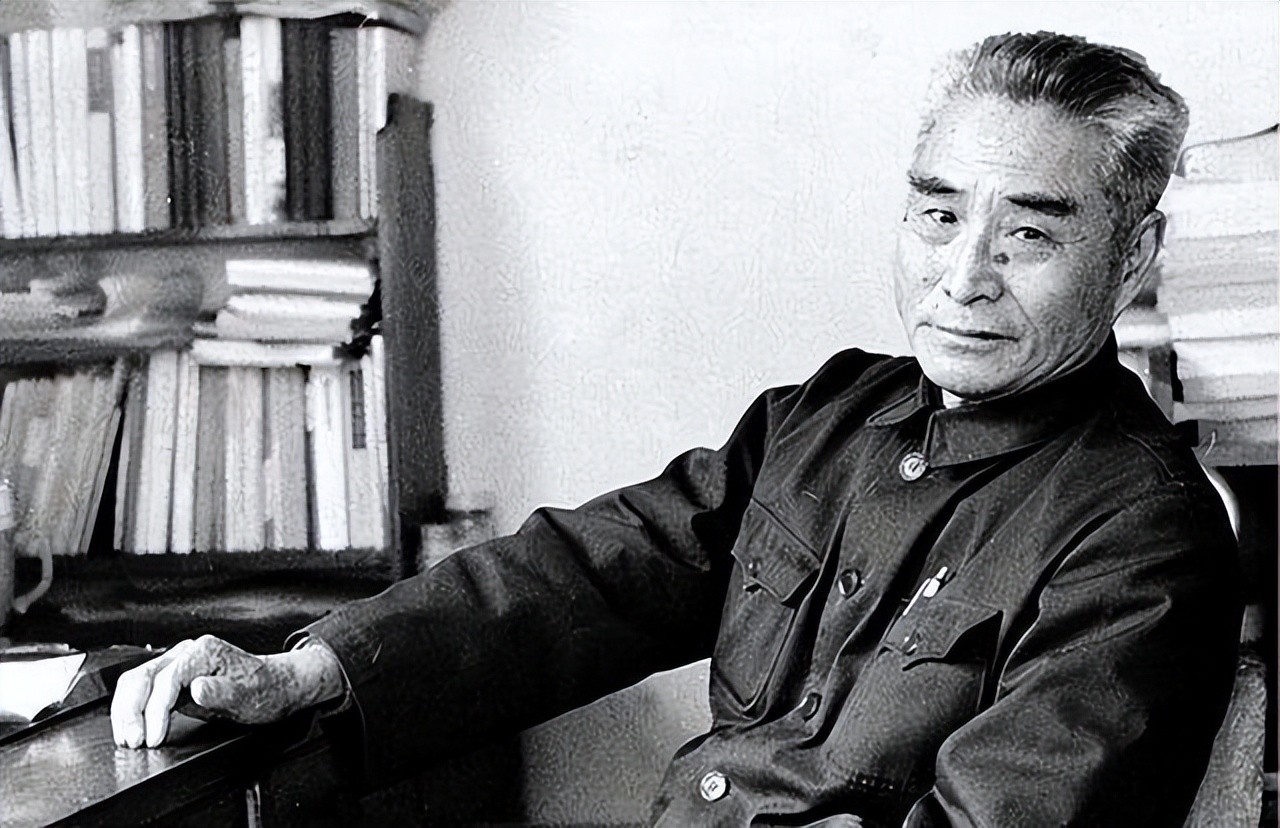

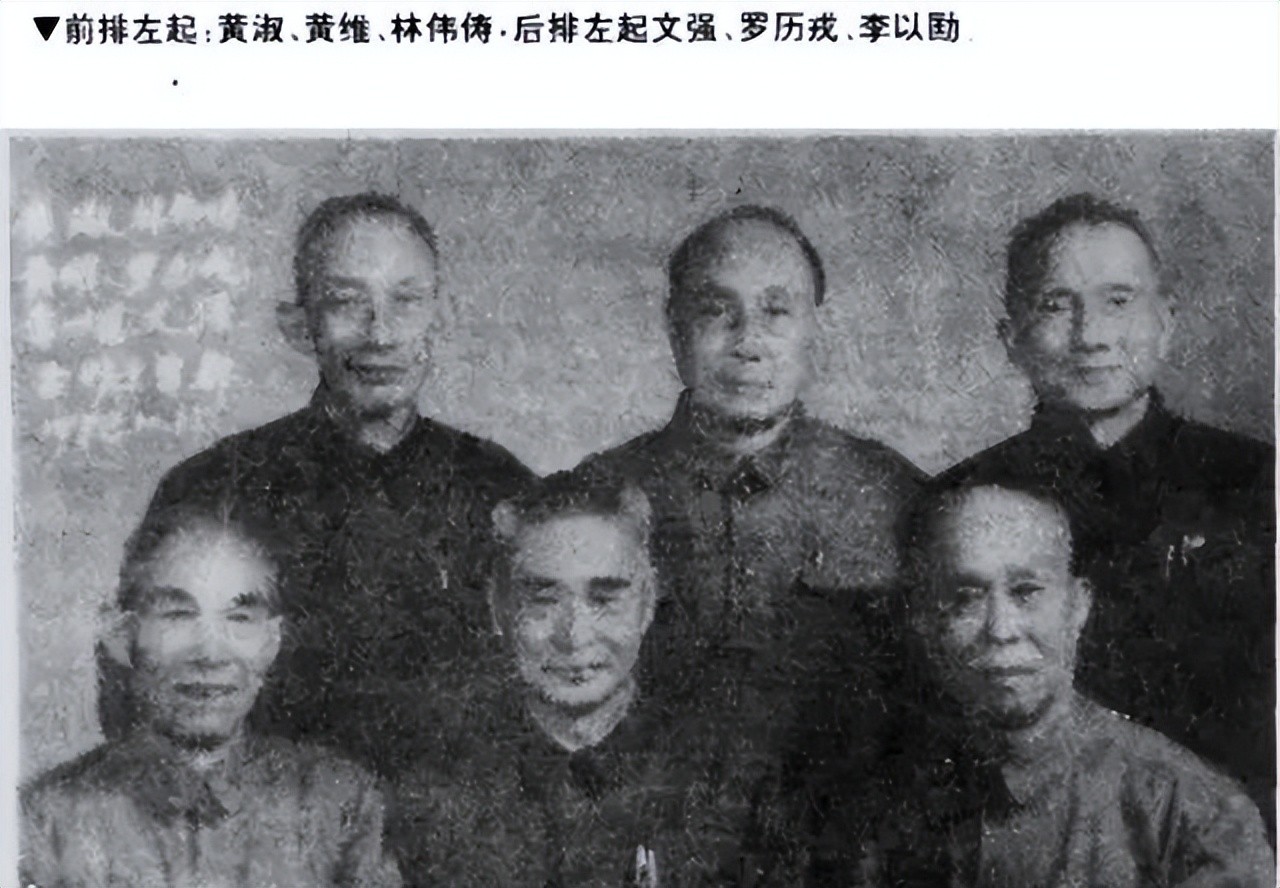

相比之下,功德林里其他七位黄埔一期的战犯,尽管一开始也固执己见,但最终都因态度转变而获得了新生。黄维,曾是国民党第十二兵团的司令官,1948年淮海战役惨败后被俘。他在早期改造中表现得极为顽固,坚信自己“只是输了一场仗”,并非有错。有一次,他竟然在监狱里研究起永动机,试图用机械理论证明自己“与众不同”。这种行为一度让人哭笑不得,但也意外成了突破口。管理人员专门为他成立了一个科研小组,让他“边研究边学习”。最终,他在27年的漫长改造中,慢慢放下了心中的执念。1975年,他被特赦后,甚至主动通过各种渠道向台湾军政人员宣传“新中国的政策”,希望打消他们的疑虑。

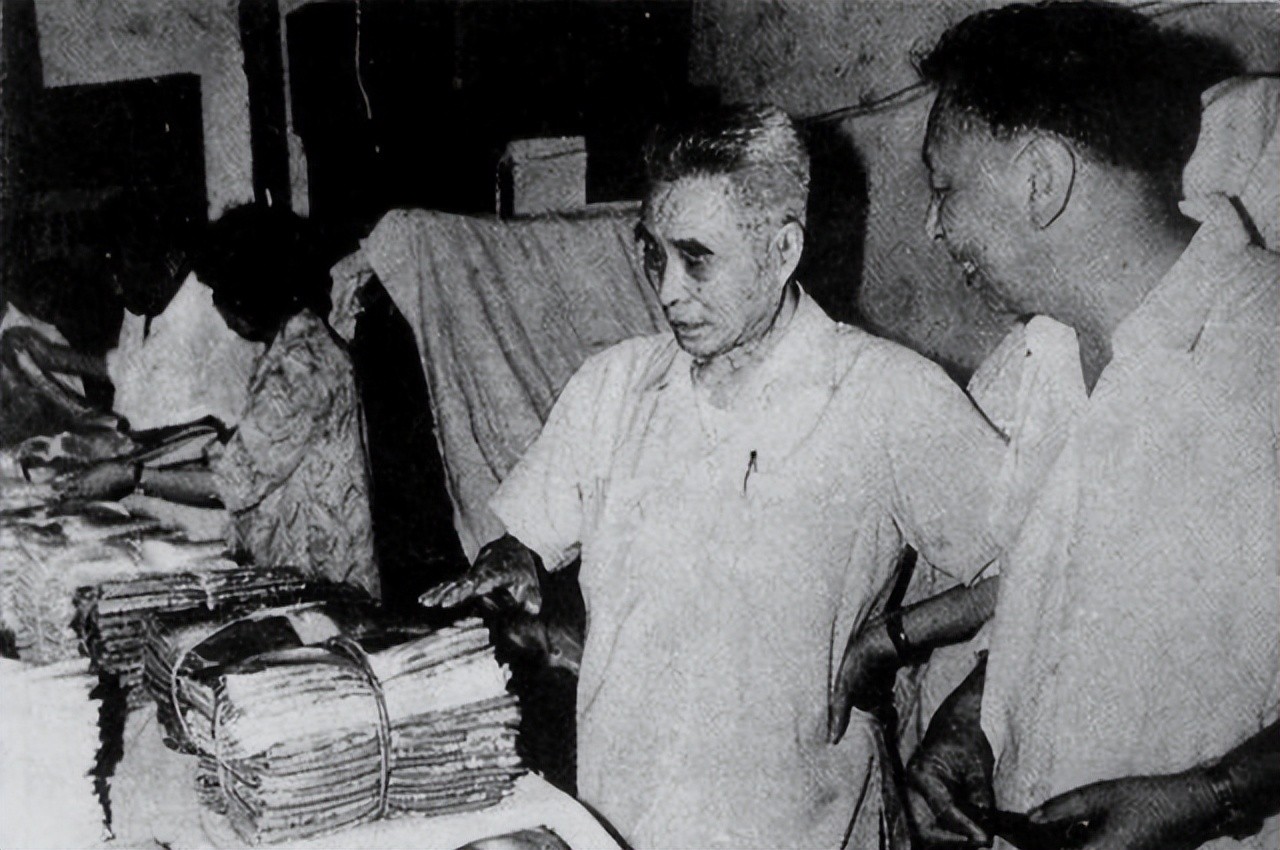

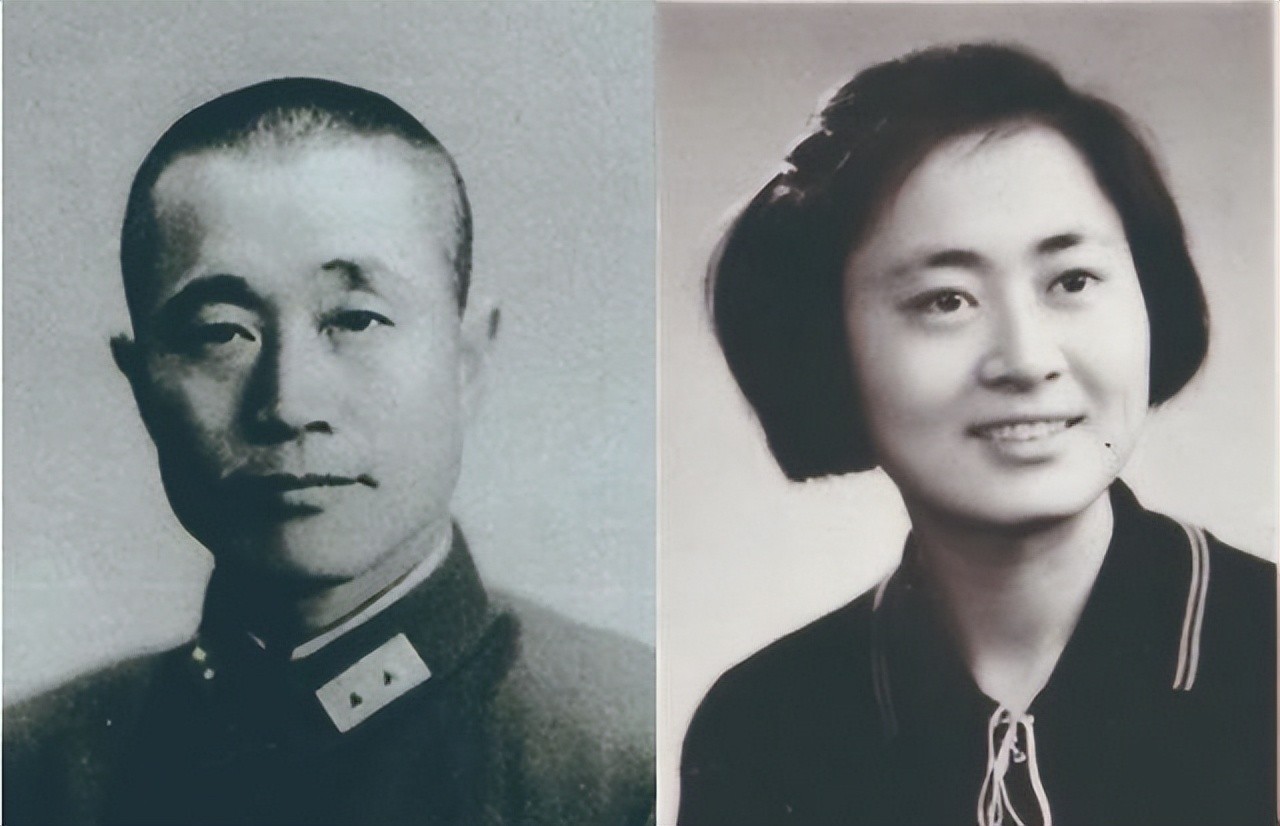

再说杜聿明,这位曾经的远征军副司令长官,年轻时是个“实干派”。蒋介石看中他的忠诚,有什么硬仗都交给他打。可惜,他的“赤胆忠心”并没有为他换来好下场。1949年,杜聿明在淮海战役中兵败被俘,随后被送往功德林。他的转变并非一蹴而就,而是从生活细节中慢慢被触动。在监狱中,他的病情得到了精心治疗,甚至连三年困难时期,他的饮食也得到了特别照顾。这些点滴让他逐渐认识到,共产党与蒋介石的不同。后来,他主动写信策反国民党将领,还亲自缝纫衣物,体验劳动的意义。他的女婿杨振宁获得诺贝尔奖后,他还在周恩来的安排下写信祝贺。1959年,杜聿明成为第一批获特赦的战犯之一。

功德林里另一位黄埔一期的重要人物,是宋希濂。他的一生充满了矛盾和悔恨。年轻时,他是“黄埔之光”,不仅战功显赫,还曾是共产党的地下党员。但国共分裂后,他选择了蒋介石的阵营,甚至亲自下令枪杀瞿秋白。1949年,他在川湘鄂一带负隅顽抗,最终被俘。他的改造过程相对顺利,他不仅承认了自己的错误,还积极参与监狱的劳动活动。1959年,他也获得了特赦。晚年,他常对人说,自己一生最遗憾的事,就是背叛了黄埔时的初心,辜负了瞿秋白的信任。

这些战犯的命运,背后其实是一场关于人性和信仰的较量。共产党改造他们的方式,既没有一味放纵,也没有简单粗暴地镇压,而是通过长期的思想教育和人道主义关怀,试图让他们从内心深处认识到自己的错误。并不是所有人都能被改造,比如邓子超。但对于那些最终悔悟并走向新生的人这段经历让他们在历史的最后一幕中,找到了属于自己的位置。

有人说,历史是最好的老师。功德林的故事,不仅仅是几位战犯的个人经历,更是当时中国社会转型的一个缩影。那些曾经身穿黄埔军服、手握军权的将领,在时代的车轮下被碾压,却又在另一种制度下找到了新生的可能。这告诉我们,真正的胜利,不是枪炮的较量,而是人心的归服。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!

标签: