历史探秘:千年古刹法海寺

历史探秘:千年古刹法海寺

法海寺在古不其城的东南方向,今城阳区夏庄街道源头村东侧,该寺是青岛乃至山东地区最古老的佛刹,传说是因纪念创建该寺的第一代方丈法海大师而得名。

说起法海,人们自然而然地会想到《白蛇传》中的法海和尚,但此法海非彼法海。《白蛇传》演绎的是发生在宋代杭州的一个凄美的爱情故事,故事里的法海是金山寺的主持。金山寺在哪儿?在江苏省的镇江市。镇江的确有个金山寺,是当地的名胜。而历史上的金山寺里也的确有个法海方丈,但这个法海方丈却是唐代人,据说还是唐代名相裴休的儿子,与《白蛇传》中法海也是风马牛不相及。那么位于夏庄街道的这个法海寺,第一位主持方丈真的也叫法海吗?

其实,在中国名法海寺的寺庙是很多的,如扬州瘦西湖的法海寺,北京景山上的法海寺,而它们取名的原因是来自一句“法海无边”的佛语。城阳法海寺名字的由来可能也是与此有关,只是由于年代久远,史料中也没有说明,后人只能自圆其说地加以附会。

法海寺在崂山的西麓,环顾四周,这里北依峰峦连绵的少山,南濒水波荡漾的源头河,著名的石门山在其左,秀丽的丹山在其右,法海寺位于山谷位置,附近的土地肥沃,果树成林,每年到了春季,山上山下繁花似锦,到了秋季,则漫山遍野硕果飘香,美丽如画。

据史料记载,法海寺在元泰定三年(公元1326年)曾立过一块《重修法海寺碑》,据碑上记载:“魏武皇帝创造,宋嘉佑二年(公元1057年)寺僧重修。”那么,这个魏武皇帝指的是谁呢?以前有两种说法,一种说法是指北魏孝武帝元脩,然查遍史籍,北魏孝武帝从未被称为“魏武皇帝”;另一种说法是指三国时期的魏武帝曹操。现在历史学者,根据法海寺的史迹、相关的历史背景及建筑遗风,确定法海寺建于三国曹魏时期。

现在的法海寺是1934年重修的,占地约12亩,分前后两院。前院建有大雄宝殿5间,砖木结构,单檐歇山式建筑,琉璃瓦,无斗拱。后院建有殿堂5间,也是砖木结构的单檐歇山式建筑。院内有僧舍20间。门外侧靠近南院墙有东偏殿、西偏殿各3间。

进入法海寺最先映入眼帘的是一棵巨大的银杏树,这棵银杏树位于在大雄宝殿前,高30余米,树径4.25米,树冠东西向18.4米,南北向14.9米,树干高大挺拔、古朴苍劲,要好几个人才能搂抱起来。这是一棵树龄有着1600余年的古银杏树,而这棵千年古银杏树正是法海寺创建时栽种的,它见证了法海寺的历史变迁,目前也是城阳域内最古老的树。

关于这棵千年古银杏树,城阳地区还流传着“先有法海寺的白果树,后有即墨城”的传说 。现在的即墨老城区始建于隋代开皇十六年(公元596年),法海寺始建于三国曹魏时期,而白果树又是法海寺创建时栽种的,照此推算时间上倒也是吻合的。

法海寺银杏树照

传说古代的法海寺规模相当的大,假如有重要香客到访,看守山门的僧人要报信给正殿院内的方丈,需骑着马去。传说虽有些夸张,但过去法海寺的山门的确是建在一百多米外的河边的。

这条河,叫源头河。1980年7月,在修筑门前小桥,挖掘河中淤泥时,一个惊天秘密随之而出。人们在河畔上挖掘出一百多件汉白玉佛造像,终于让这批精美的佛门艺术瑰宝重见天日。

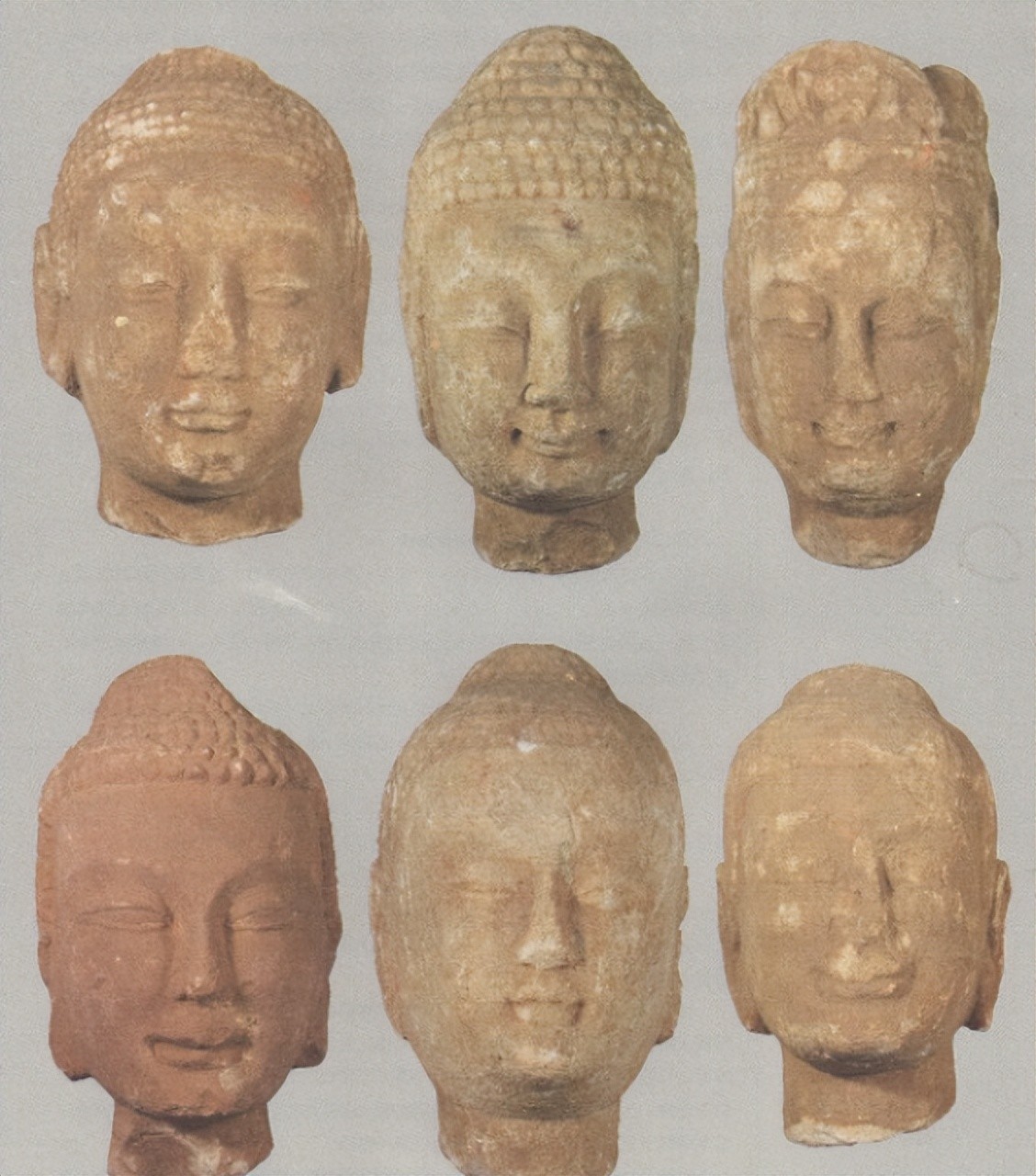

就艺术风格来看,法海寺佛造像极具包容性,既渗透着“秀骨清相,凛凛然若生神明”这等高贵与神秘之感,又浸润着丰颐秀目的安详和朗润之感,那与苦难现实相对称的微笑表达的极为感人,呈现了从北魏到隋唐之间中国佛造像艺术的基本格调。其中一件佛像端坐的长方形底座,上面写着:“大齐武平二年岁次辛卯五月丁未朔七日癸丑。”大齐武平是南北朝北齐后主(高纬)的年号,武平二年即公元571年,再加上石造像的造型、服饰以及雕刻技法等多方面考证,可以确定这是距今1400多年的南北朝至隋朝时期的石造像。

部分佛造像图

这批石佛像有着极高的艺术价值,可惜未全部挖掘,尚有部分仍然埋藏于地下。已发掘的这批造像沉埋在1.5米深的地下,均呈头东、胸南有序排列。造像毁于历史上的某一次法难,很可能是唐朝会昌灭法之际被寺僧埋于地下的。

会昌灭法指唐武宗李炎在位期间(840年-846年),推行一系列"灭佛"政策,以会昌五年(845年)四月颁布的敕令为高峰。这一事件使佛教在中国受到严重打击,史称"唐武宗灭佛"或"武宗灭佛"。因唐武宗年号"会昌",故佛教徒又称之为”会昌法难”。从这些残缺的石佛像来看,当时的法海寺也没有逃过这次劫难。

从历史资料和法海寺的碑记来看 ,寺庙自从建庙之后,宋、元、清康熙五十二年,都曾经重修过。新中国成立后,青岛市人民政府于1956年拨款维修;1994年城阳区成立后不久,又开始对法海寺进行整修,并于1997年开放。

源头河水在法海寺的门前静静的流过,河水带走了历史的尘埃,唯有寺中的银杏树见证了佛门香火的兴衰。

法海寺是历史留给夏庄的一大纪念,在青岛暨山东半岛的佛教文化史上占有独一无二的地位。

敬请关注,一起分享!

标签: