二月初一:这些传统习俗竟然能让你生活更美好!

二月初一:这些传统习俗竟然能让你生活更美好!

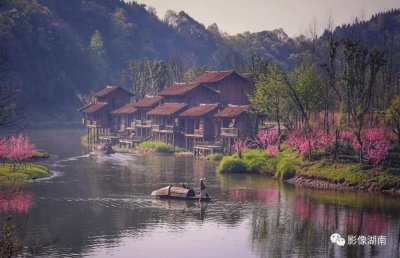

随着正月结束,农历二月的到来象征着春耕的开启。这个时节在农业社会中非常关键,农民开始准备耕种,期望有一个好的收成。在传统农业中,春季是植物生长的开始,气候适宜,农作物的播种成为当务之急。农民会根据气候变化和土壤情况选择合适的农作物,进行播种以为一年打下基础。这一时期的农事活动关系到后续的收成。因此,农历二月的开始不仅标志着一个新的循环,也作为农民最大希望的展现,承载着家家户户的期盼。

特别是二月初二的“龙抬头”的到来,代表着春天的真正开始,龙象征着力量和生机。这一天,农民会举行仪式以迎接龙的到来,表达对丰收的向往。人们在这一天会进行各种仪式,如点香、祈祷,以祈求自然的恩赐。这种习俗根植于人们对农业的依赖以及对自然的敬畏。在这个节点,许多地方会举行盛大的庆祝活动,体现对农业生产的重视。在这样的背景下,“龙抬头”的活动成为了连接人们与天、地、自然的纽带,内蕴着文化传承的意义。

前一日的中和节,反映了古人对天地间的认知与尊重,强调人与自然的和谐共存。这个节日提倡农业知识的交流与互助,农民会在这天互赠优质的种子,以期望共同提高农业产量。对农民来说,种子不仅仅是播种的材料,更是希望的载体。这种习惯通过代代相传,成为了社区合作精神的体现。人们在节日中聚集,讨论农事,分享经验,促进了人际关系的凝聚力与社群意识。中和节的存在,是对农业生产重视的集中展示,它印证了人们在面对自然时的谦卑与认知。

二月初一为春社日,这一天在民间存在多种习俗。许多人会选择不出远门,因为古人相信朔日不出门是为了避免厄运。这个习俗反映出人们对安全的重视,在早期社会中,交通不便和照明条件差使得在此期间出行存在风险。随着现代交通的发展,此习俗虽然不再具备实用性,但在一些地方依然被遵循,以寄托对安全的期盼。此外,春社日的放生习俗也十分突出,人们会选择放生鱼、鸟等生物,以展现对生命的尊重和敬畏。放生的行为不仅是对生命的尊重,还是一种心理上的寄托,提醒人们应当与自然和谐相处。

在春社日,人们通常会准备特定的食物进行庆祝,一方面是为了祭拜土地神,另一方面也是为了祝愿丰收。人们准备豆包、福肉和其他特定种类的食物,以此希望在新的一年里生活富足。豆包作为一种象征,代表着收获和希望。制作豆包的过程充满了家庭的温暖和团聚感,各个家庭成员会一起参与,共同感受节日的氛围。同时,这种传统也促进了对家庭与团体的凝聚。通过这些食物的准备与共享,家庭成员之间建立起了更深的联系。而欧式肉类的享用则传递出一种祭祀传统,寄托了人们对土地和自然的感恩。

在中和节期间,交换优质种子成为了一项重要活动。人们围绕这项活动分享经验,交流种植技术。在农耕文化中,种子意义重大,象征着希望与未来。通过互赠种子,农民不仅能够获得更好的作物,同时在社群中也建立起了相互信任与合作的氛围。每年春耕时节,农民们都会齐聚一堂,交谈各自的收成和种植心得。这样的交流不仅提升了农民的种植水平,也使得传统农业知识得以延续。人与自然的互动本质上反映了人类对资源的合理利用与对生态的尊重,展现了人类智慧的结晶。

总的来看,这些传统的习俗和节日活动孕育出一种独特的文化精神。在快速现代化的过程中,这些悠久的传统仍然扮演着重要角色。虽然部分习俗可能已不再切合现代生活的实际,但保留它们所承载的文化价值仍显得至关重要。然而,随着社会的发展,是否应该继续保留这些传统,或是适当调整以适应当今社会,确实存在争议。部分人认为传统文化应当得到保护与传承,而另一些则认为,传统的束缚可能制约了创新与发展。如何在这两者之间找到平衡,值得进一步思考。

标签: