同是天涯沦落人——白居易《琵琶行》中为何“江州司马青衫湿”

同是天涯沦落人——白居易《琵琶行》中为何“江州司马青衫湿”

《琵琶行》是唐代伟大诗人白居易的传世之作,其创作背景深植于唐朝中期复杂多变的政治环境与诗人个人命运的波折之中。

元和十年(公元815年),唐朝的政治局势动荡不安,藩镇割据势力日益猖獗。这一年六月,宰相武元衡在长安街头遭遇刺杀,御史中丞裴度亦受重伤,朝野为之震惊。面对这一突发事件,白居易挺身而出,上表主张严缉凶手,以正国法。然而,这一举动却触怒了朝中权贵,他们指责白居易“擅越职分”,加之他平素多作讽喻诗,得罪了不少人,最终导致了他的贬谪,被任命为江州司马。

江州司马,虽名为刺史助手,实则在中唐时期多用来安置“犯罪”官员,是一种变相的发配。白居易的这次贬谪,无疑是他仕途生涯中的一次重大打击。他离开了繁华的长安,来到了偏远的江州,心中充满了愤懑与不平。

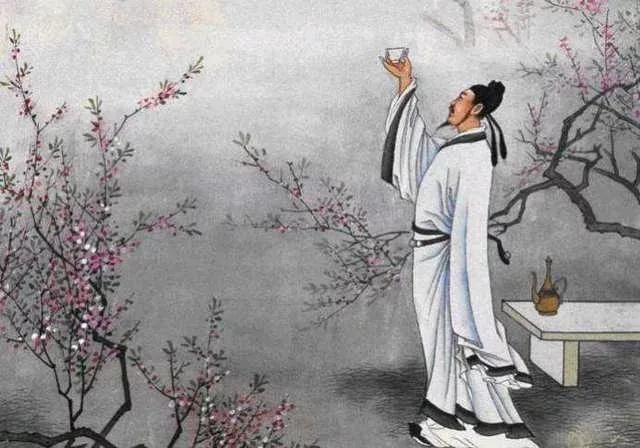

然而,正是在这人生的低谷期,白居易却创作出了《琵琶行》这一不朽的诗篇。元和十一年(公元816年)秋天,白居易在浔阳江头送别友人,偶遇一位来自长安的琵琶女。这位女子技艺高超,琴声哀婉动人,深深打动了白居易的心。在听完琵琶女的弹奏并了解了她的身世之后,白居易不禁感慨万千。他联想到了自己的遭遇,与琵琶女产生了强烈的共鸣。于是,他挥毫泼墨,写下了这首长篇叙事诗。

《琵琶行》通过讲述琵琶女的身世与遭遇,以及她与白居易之间的共鸣与对话,深刻揭示了封建社会中被损害的歌妓们、艺人们的悲惨命运。同时,这首诗也表达了白居易对人生无常、世事变迁的感慨以及对底层人民的深切同情。在诗中,白居易以琵琶女的琴声为线索,将叙事、抒情与议论巧妙地结合在一起,使得整首诗情感真挚、意境深远、语言生动、引人深思。

《琵琶行》是白居易的一首脍炙人口的诗作,其中“江州司马青衫湿”一句,不仅描绘了一幅动人的画面,更深刻地传达了诗人内心的复杂情感。让我们一同探寻,为何在这首诗中,白居易会如此动容,以至泪水打湿了他的青衫。

一、琵琶女的身世触动心弦

白居易在《琵琶行》中,首先为我们描绘了一位琵琶女的形象。她曾是一位红极一时的歌女,年轻时风光无限,然而岁月流转,年老色衰,最终只能委身于商人,过着漂泊无依的生活。琵琶女通过手中的乐器,倾诉着自己一生的坎坷与辛酸,那愤激幽怨的曲调,直击白居易的心灵深处。白居易闻之,不禁心生怜悯,感叹世间炎凉,人情冷暖。这种对琵琶女身世的深切同情,是“江州司马青衫湿”的重要原因之一。

二、自身遭遇的共鸣

白居易在创作《琵琶行》时,正值他被贬为江州司马的落魄时期。他才华横溢,本应有着辉煌的政治生涯,然而却因直言敢谏,触怒了权贵,被贬至偏远之地。这种从云端跌落至尘埃的巨大反差,让白居易倍感失落与无助。当他听到琵琶女的遭遇时,仿佛看到了自己的影子,那种“同是天涯沦落人”的共鸣油然而生。他为自己的不幸遭遇而悲伤,更为琵琶女的苦难而心痛,泪水因此不由自主地滑落,打湿了身上的青衫。

三、对社会现实的控诉

除了对琵琶女和自身遭遇的同情与共鸣外,“江州司马青衫湿”还蕴含着白居易对当时社会现实的深刻控诉。在唐代末期,社会动荡不安,官僚腐败严重,人才埋没现象屡见不鲜。白居易作为一位有识之士,对这种现象深感痛心。他通过《琵琶行》这首诗作,不仅表达了对琵琶女和自身遭遇的同情与悲愤,更借此抒发了对当时社会不注重人才、不公不义的强烈抗议与控诉。这种深沉的忧国忧民之情,也是导致他泪湿青衫的重要原因之一。

综上所述,“江州司马青衫湿”这一诗句背后蕴含着丰富的情感与深刻的内涵。它既是白居易对琵琶女身世的深切同情与尊重的体现;也是他对自己遭遇的悲愤与无奈的抒发;更是他对当时社会现实的深刻控诉与抗议。这一诗句以其独特的艺术魅力与深邃的思想内涵,成为了中国文学史上的一道亮丽风景线。

标签: