随礼的“规矩”你知道多少?关系再好,随礼时都要记住“规矩”!

随礼的“规矩”你知道多少?关系再好,随礼时都要记住“规矩”!

尊敬的读者,感谢您在百忙之中能够阅读我的文章,这是对我努力的肯定,也是我持续创作的动力,向您致以我最诚挚的敬意,希望能得到您的一个小小的“关注”,在此感谢!

随礼的“规矩”你知道多少?关系再好,随礼时都要记住这几条“规矩”!

近年来,关于婚宴、寿宴等场合中的随礼问题引起了广泛关注。

许多人对于随礼的分寸感到迷茫,担心过少会被认为吝啬,而过多则可能引发他人误解。

事实上,正确理解和恰当执行随礼规矩既可以表达我们的祝福与尊重,又能维护自己名誉和人际关系。

首先要明确一点,在传统文化中随礼并非单纯的金钱交易行为。

它更加象征着情谊与友谊,并且代表了家庭间长久以来培养出来的深厚感情。

因此,在选择金额时需要考虑主办方经济实力、地区习俗和个人承受能力等因素。

准确掌握分寸感不仅有利于避免占别人便宜或给自己留下负面印象,还能够真正体现出我们对主办方和参与者们共同付出与团聚之重视。

其次是均衡在独树一帜与安于接受之间。

随礼规矩是一种社会共识,在不同地区和各个场合中都有其普遍性。

过分追求个性化的随礼,可能导致不必要的尴尬、误解甚至争议。

相反,遵循传统习俗所规定的范围和方式进行随礼,可以更好地保护自己免受纷争与麻烦。

最后一个关键点则是注重在随礼行为中维持良好的人际关系。

每次参加婚宴或其他庆祝活动时,我们都希望给主办方留下美好回忆,并与他们建立长久而深入的友谊。

因此,在选择和给予随礼时应该注重对主人家感情上的呵护,并确保让他们感到舒适愉悦。

总结来说,正确理解并恰当实践随礼规矩是一门需要学习和掌握的艺术技能。

通过准确把握金额分寸、均衡传统与个性、维系人际关系等三大要素来进行有效交流与表达祝福,既能够展示出我们对于家庭团聚以及友情亲情的重视,也能够让自己在社交场合中游刃有余。

随礼不仅是金钱交易,更是人际关系与文化传承的重要一环,在我们共同努力下将会变得更加和谐与美好。

通过正确理解并遵循随礼规矩,我们可以表达对主办方的祝福和尊重,并维护自己在社交场合中的形象和声誉。

因此,在选择金额时应根据各种因素进行考虑,并均衡个性化与传统方式来进行随礼行为。

同时还需注重维系良好人际关系,以确保彼此之间建立起长久而深厚的友谊。

只有这样,我们才能真正做到不占别人便宜、不招麻烦、让所有参与者都感受到尊敬和面子。

总之,“随礼”并非简单地给予或接收金钱,而是一门需要技巧、智慧和情感投入的艺术活动。

“家出三人,一代不如一代”:这些亲人,会毁了家庭

富有的家族,看似广阔无边,在外人眼中是幸福和成功的象征。然而,历史上许多富豪家族却面临着一个难题——一代不如一代。这个问题引起了人们广泛的关注和思考。

在现代社会中,择偶成为了影响家业传承的重要因素。曾经红极一时的企业巨头李嘉诚先生就曾说过:“娶贤妻、嫁好男是关键”。可见,在选择配偶时,需要考虑对方是否具备良好品德、高尚情操以及积极进取精神等优点。只有相互支持、共同发展,才能确保家庭事业得以延续。

然而,并非每个富裕家庭都能顺利地实现这种理想情况。长辈常常宠坏后辈,造成了金钱与权力过度集中于某几个人手里的局面,“三代走下来”成为普遍存在的问题。“衣食无忧”的后辈缺乏朝气蓬勃和奋斗精神,并对创业乃至家族事业缺乏兴趣和热情。这种内耗导致了家庭的衰败,继而影响到整个家族的兴盛。

富贵不是一种命运,它取决于每一个人的努力和选择。在富裕家庭中成长起来的后代需要明白,他们所享受到的财富与荣誉并非来自天降神福,而是源自先辈们辛勤奋斗与智慧积累。只有通过艰苦努力、认真学习和积极进取才能拥有成功的未来。

为了保持家族事业持续发展,我们也需要摒弃窝里斗、争权夺利等消极行为,并将精力投入到团结协作、共同进步上面来。唐山王氏集团就给出了一个很好的例子:他们通过建立完善的管理机构以及培养年轻一代领导者,在传统产业之外开拓新市场,实现了企业由第三代向第四代顺利过渡,并且依然稳健发展。

总之,在探讨“一代不如一代”的问题时, 我们不能简单地归咎于家族命运或者天意。只有通过正确的择偶观念、科学的教育理念、良好的人际关系以及努力奋斗,富贵家庭才能延续下去,并为后代创造更美好的明天。我们每一个人都应该反思自己,提高自身素质,不断探索前进,让我们携手共建一个充满希望和繁荣的世界。

所以说,“一代不如一代”并非是命中注定之事,而是取决于当下每个人选择与努力程度。唯有行动起来,在脚踏实地中追求着属于自己成功与幸福。

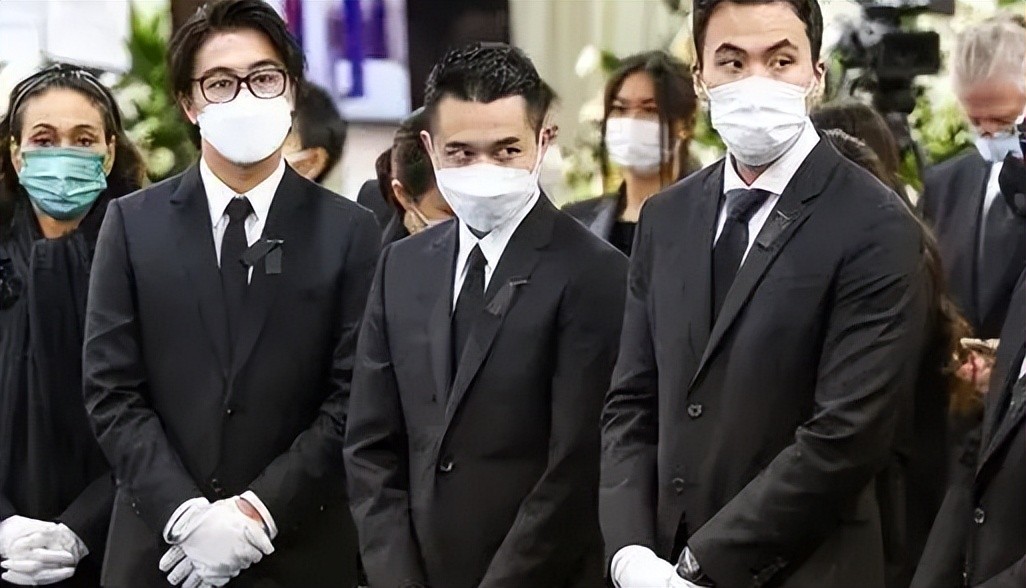

亲人去世后,为什么配偶不能去送葬?

中国民间流传着一种独特的习俗,即在丧葬仪式中,配偶通常不会陪同送别逝去的另一半。

这个习俗源远流长,并背后蕴藏着深厚的文化和宗教影响。

而尽管现代社会价值观发生了巨大变革,但这个古老而神秘的传统至今仍然在某些地区存在。

首先,我们需要理解为何有人选择遵循这项习俗并不让配偶参与最后离别。

其一个主要原因是出于对死者意愿的尊重。

按照中国传统观念,在生前所言所行都应得到充分尊重和实施。

如果亡者曾表示希望自己离世时家属无需过多悲伤或付出过多心力,则相应地配偶也将遵循此指示。

此外,宗教信仰也是导致该传统形成并持续存在的原因之一。

根据佛教及道教等宗教信仰,“轮回转世”的理论认为灵魂并非永远离世,而是以某种形式继续存在。

在这种观念下,人们相信死者的灵魂会得到另一次机会,与配偶再度相聚。

因此,在葬礼仪式上不见面也被视为对亡者生前期望的尊重和理解。

除了以上原因外,“再婚”可能也是造成配偶不送灵现象的一个重要动力。

在中国传统文化中,再婚往往被社会所谴责,并被视作对逝去伴侣的背叛行为。

由于这样强烈的道德指导线索以及对家庭纯洁性和名誉感的考虑,许多配偶选择不参加葬礼以避免引起他人猜测或质疑。

此外,在决定是否陪同送别时还需要考虑到配偶自身的身体情况及心理需求。

有些老年夫妇可能已经身患疾病、行动不便或精神状态较差,并无法承担长时间参与葬礼仪式带来的体力和情感负荷。

出于关爱之心,他们可能更倾向于留在家中,专心照顾自己的身体和情绪健康。

值得注意的是,这个习俗符合古代中国丧葬礼仪对于各种亲属关系不同参与程度的要求。

根据传统规定,子女、孙辈及其他近亲血缘关系更为密切的人应当全程参加葬礼,并承担相应责任。

而配偶作为异性之间最亲密的伴侣,则被赋予了与其他直接血缘家属有所区别待遇。

然而,在现代社会背景下,这一传统已经逐渐淡化。

随着生活方式、价值观念以及宗教信仰多样性越来越广泛地影响到中国社会,许多夫妻选择一起出席并共同面对离别之痛。

他们认识到实际上送灵行动也可以成为一个重要过程,允许彼此分享悲伤、凝聚力量并展示对逝者无尽爱意。

总结起来,“配偶不送灵”的习俗虽然源远流长,并且存在着尊重死者意愿、文化和宗教影响等复杂原因。

然而,随着社会变革的不断推进以及个人价值观念的演变,这一习俗正在逐渐失去其昔日的影响力和传承性质。

在现代社会中,夫妻间参与葬礼仪式已成为更加普遍且被接受的做法,使得彼此之间能够共同面对离别、分享悲伤,并表达对逝者永恒爱意。

此文章只在头条发布,其他平台的文章均为仿冒

原创不易,搬运,洗稿必究

图片来源于网络,侵删

标签: